|

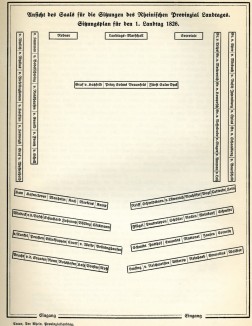

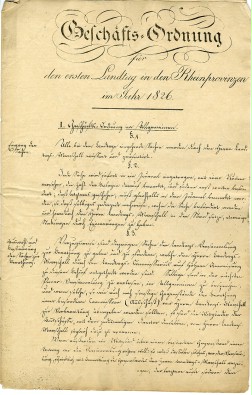

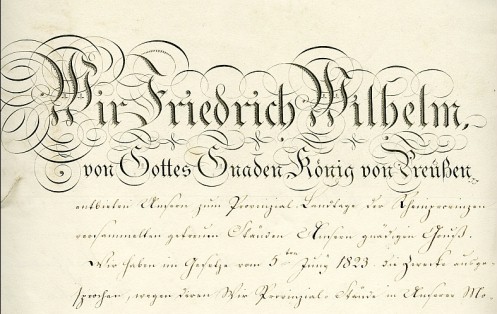

Anhand der im Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland verwahrten Quellen lässt sich die allmähliche Institutionalisierung der Provinziallandtage nachvollziehen. Unter anderem waren vergleichsweise banale Fragen wie der Ort der Zusammenkünfte zu klären. Der erste Provinziallandtag bat daher den König um Überlassung des Hofgärtnerei-Hauses in Düsseldorf. Der Landtag fand seinen Sitz schließlich in der alten kurfürstlich-wittelsbachischen Kanzlei, die heute zum alten Rathaus gezählt wird. Eine Zusammenstellung der Kosten, die zur Ausstattung und für das Mobiliar in den Jahren 1826 bis 1837 anfielen, hat sich erhalten[3]. Da sich aus ihr die Art und Weise der Ausstattung rekonstruieren lässt, erlaubt sie zum Beispiel Rückschlüsse auf das Selbstverständnis der neuen Vertretung. Zudem benötigte der Provinziallandtag eine Geschäftsordnung, die die internen Befugnisse und Abläufe regelte. An diesem zentralen Punkt zeigt sich, dass die preußische Regierung nicht an einer demokratischen Vertretung im heutigen Wortsinn interessiert war. Sie gab Muster-Geschäftsordnungen heraus, die vielfach übernommen wurden. Es oblag dem Landtagsmarschall, der von den ersten beiden Ständen gewählt nur dem König Rechenschaft schuldete, dafür zu sorgen, dass die Geschäftsordnung eingehalten und ggf. geändert wurde[4]. Eine weitere zentrale Position übernahm der Landtagskommissar, der in aller Regel mit dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz identisch war. Im Vorfeld der Sitzungen erfragte er mögliche Beratungsgegenstände, die er mit eigenen Gutachten versehen nach Berlin weiterleiten konnte. Diese Mittlerfunktion nahm der Landtagskommissar auch nach den Sitzungen ein, wenn Beschlüsse und Petitionen des Landtags über ihn an den König zu leiten waren. Da er diese Beschlüsse erneut durch Gutachten kommentieren durfte und zu Beratungen nach Berlin geladen wurde, boten sich den Landtagskommissaren bzw. Oberpräsidenten zahlreiche Einflussmöglichkeiten, selbst wenn sie nicht an den Landtagssitzungen selbst teilnehmen durften.

|