|

|

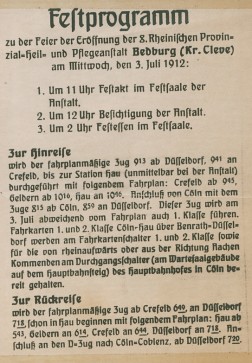

| Festprogramm zur Eröffnung am 3. Juli 1912 |

|

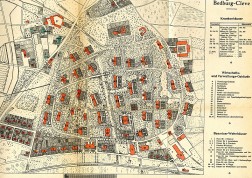

Am 3. Juli 1912 wurde die damals größte psychiatrische Klinik des Deutschen Reiches, die „Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau“ in Anwesenheit zahlreicher hoher Beamter und Ehrengäste feierlich eröffnet. Dieses Ereignis markiert einen Höhepunkt in der Umsetzung der Fürsorge für psychisch Kranke in der Rheinprovinz und auf Jahrzehnte hinaus das Ende der Gründung so genannter „Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten“ (= PHPs) durch den Rheinischen Provinzialverband. Wer heute die nur wenige Kilometer südlich von Kleve gelegene LVR-Klinik Bedburg-Hau besucht, wird immer noch beeindruckt sein von der Weitläufigkeit des im Grünen gelegenen Ensembles älterer und neuerer Gebäude, die die Tradition einer zeitgemäßen psychiatrischen Versorgung bis in die Gegenwart hinein fortführen. Die Sorge für psychisch Kranke, in der zeitgenössischen Terminologie des frühen 20. Jahrhunderts als „Geisteskranke“ oder „Irre“ bezeichnet, gehört zu jenen Bereichen, um die sich die rheinische Provinzialverwaltung bzw. der Rheinische Provinziallandtag seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in intensiver Weise kümmerten. Bereits die „Provinzial-Irren-Heilanstalt“ auf dem Abteiberg in Siegburg (1825–1878) hatte therapeutisch wie gesundheitspolitisch Akzente gesetzt. Der erhebliche Anstieg der Zahl psychisch Kranker in der Rheinprovinz mündete 1865/66 in ein umfassendes Reformprogramm, welches für jeden rheinischen Regierungsbezirk die Neugründung so genannter verbundener, d.h. „unheilbare“ und „heilbare“ Kranke umfassender, Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten vorsah. Nach der Auflösung der nur auf die Behandlung „heilbarer“ Kranker ausgerichteten „Provinzial-Irren-Heil-Anstalt“ in Siegburg auf Grund baulicher Mängel und ungenügender Aufnahmekapazitäten entstanden zwischen 1876 und 1882 fünf neue PHPs in Andernach, (Düsseldorf-)Grafenberg, Merzig, Düren und Bonn. Diese Anstalten waren überwiegend nach dem so genannten Korridorsystem gebaut, welches die Räumlichkeiten entlang großer Flure und ohne größere Freiräume für die Patienten vorsah. |