|

Die Einrichtung von Mariaberg erfolgte zu einer Zeit, in der sich die „Geisteskrankenfürsorge“ in der Rheinprovinz in einem deutlichen Umbruch befand. Dies betraf sowohl Art und Umfang solcher Anstalten, wie auch die verstärkte Notwendigkeit ihrer Nutzung. Die 1825 gegründete und 1878 aufgehobene „Irrenheilanstalt“ Siegburg hatte nicht nur auf Grund ihres Selbstverständnisses als Einrichtung nur für Kranke, die man als potentiell heilbar einstufte, sondern vor allem wegen der beschränkten Aufnahmefähigkeit den Bedürfnissen nicht mehr entsprechen können. Auch die fünf seit den 1870er Jahren neu gegründeten Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten in Düren, Merzig, Andernach, (Düsseldorf-)Grafenberg und Bonn stießen schnell an ihre Kapazitätsgrenzen – hatte sich doch bis 1890 im Vergleich zu 1861 die Zahl der Aufnahmen mehr als verfünffacht.[3]

In den maßgeblichen politischen Gremien der Rheinischen Provinzialverwaltung, dem Provinzialverwaltungsrat und dem Provinziallandtag, war dagegen die Bereitschaft gering, weitere große Anstalten zur Entlastung errichten zu lassen. In der Rheinprovinz gab es dagegen bereits eine bewährte Tradition, zur Unterbringung von psychisch Kranken auch auf die entsprechenden Einrichtungen religiöser Gemeinschaften zurückzugreifen. Diese erhielten finanzielle Zuschüsse der Provinzialverwaltung zur baulichen Erweiterung und verpflichteten sich im Gegenzug zur Aufnahme einer bestimmten Zahl von psychisch Kranken. Auch behielt sich die Provinzialverwaltung das Recht zur Visitation solcher konfessioneller Anstalten vor.[4]

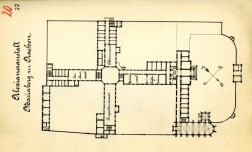

Am 2. April 1887 schloss die Provinzialverwaltung auch mit den Aachener Alexianern einen solchen Vertrag ab, der die stufenweise Aufnahme von zunächst 90 männlichen psychisch Kranken vorsah. Auf dieser Grundlage entwickelte sich eine gute Kooperation zwischen Provinzialverwaltung und Alexianern, deren „Anstalt“ im Frühjahr 1893, verteilt auf die zwei Standorte Mariaberg und Mutterhaus (am Alexianergraben in Aachen) insgesamt 615 Kranke umfasste, darunter allerdings auch zahlreiche Epileptiker.[5]

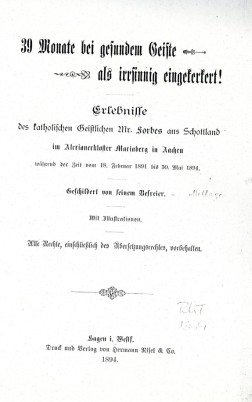

Von erheblichen Auswirkungen nicht nur auf das Schicksal von Mariaberg, sondern auf die gesamte rheinische „Geisteskrankenfürsorge“ war der „Fall Forbes“. Zwar hatte es bereits 1882 und 1886 in der Alexianeranstalt vereinzelt Skandale gegeben, die vor allem auf die mangelnde pflegerische und ärztliche Betreuung der Kranken zurückzuführen waren. Der „Fall Forbes“ erreichte dagegen eine ganz neue Dimension, da er vor allem medial in bisher nicht gekanntem Maße instrumentalisiert wurde. Der schottische alkoholkranke Geistliche Alexander Forbes war im Januar 1890 als so genannter freiwilliger Pensionär in Mariaberg aufgenommen worden, doch hatten seine Alkoholsucht und damit in Verbindung zu bringende psychische Auffälligkeiten dazu geführt, dass er schließlich als „geisteskrank“ eingeschätzt und isoliert wurde. Prekär wurde die gesamte Angelegenheit dadurch, dass die ärztliche Diagnose ohne persönliche Vorstellung des Kranken gestellt wurde und dass es offensichtlich auch Fehlverhalten des Pflegepersonals dem Kranken gegenüber gab.[6]

|