|

[1] In der Rheinprovinz sind allein für das Jahr 1918 ca. 103.000 Kriegsbeschädigte nachgewiesen. Vgl. dazu: Nils Löffelbein, „Aus Krüppelnot empor zum Heldentum!“, Männlichkeitsvorstellungen und Kriegsopferfürsorge in Westfalen und im Rheinland während des Ersten Weltkriegs, in: Geschichte im Westen 29 (2014), S. 47-74, hier: S. 51.

[2] Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland, Bestand 6 PV Hauptfürsorgestelle vor 1955, Nr. 50483, Bl. 11, Berichterstattung über die Durchführung der Kriegsbeschädigtenfürsorge auf der außerordentlichen Landesdirektoren-Konferenz am 25. August 1915 im Landeshause der Provinz Brandenburg.

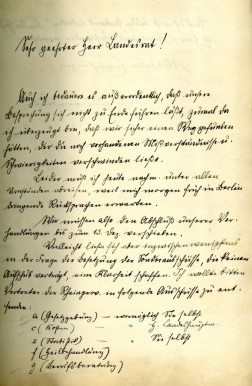

[3] Vgl. ebd., Bl. 12 f., Schreiben Landeshauptmann Ludwig von Renvers an den Landesdirektor von Brandenburg Joachim von Winterfeldt vom 3. November 1915.

[4] Vgl. ebd., Bl. 13.

[5] Vgl. ebd., Bl. 32, Schreiben Oberbürgermeister Hermann Geib an einen nicht namentlich erwähnten Landesrat. Aus dem Inhalt und weiteren Schriftstücken geht jedoch hervor, dass es sich um Johannes Horion handeln muss. Der Brief ist ferner undatiert, kann aber aufgrund des Inhalts in den November des Jahres 1915 gelegt werden.

[6] Vgl. ebd., Bl. 34 ff., Schreiben Landeshauptmann Ludwig von Renvers an den Landesdirektor von Brandenburg Joachim von Winterfeld vom 23. November 1915.

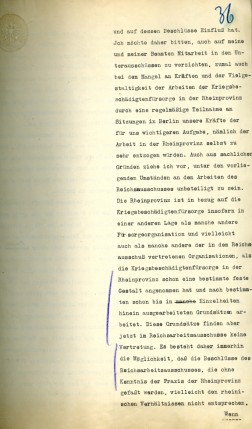

[7] Ebd., Bl. 36.; ebenfalls im Jahr 1915 wurde ein Tätigkeitsausschuss der Kriegsbeschädigtenfürsorge der Rheinprovinz eingerichtet. Vgl. dazu: Löffelbein, „Aus Krüppelnot empor zum Heldentum!“, S. 59.

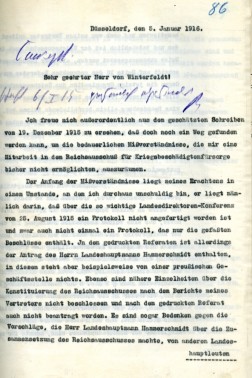

[8] Vgl. ebd., Schreiben Landeshauptmann von Renvers an Landesdirektor von Winterfeldt vom 5. Januar 1916, Bl. 86.

[9] Vgl. Christoph Sachße / Florian Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Bd. 2: Fürsorge und Wohlfahrtspflege 1871-1929, Stuttgart u.a. 1988, S. 55.

[10] Vgl. ALVR, Nr. 50483, Bl. 110, Protokoll des Sonderausschusses für Berufsberatung und Ausbildung vom 18. Dezember 1915.

[11] Sollte eine Wiederbeschäftigung im alten Beruf nicht möglich sein, sollte eine Ausbildung in einem Sondergebiet des alten Berufes, eine Zuführung in verwandte Berufe, in einen neuen, die Arbeitskraft des Kriegsversehrten „voll ausnutzenden“ Beruf, die Überführung in einen sogenannten Verlegenheitsberuf (Pförtnerstelle u.ä.) oder eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst angestrebt werden. Ungelernte Kriegsbeschädigte sollten eine Berufsberatung erhalten. Vgl. ebd.

[12] Vgl. Sachße / Tennstedt, Armenfürsorge, S. 55.

|