|

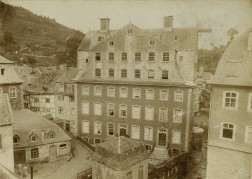

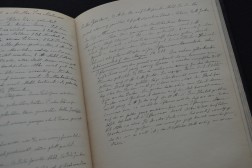

Galt im ausgehenden Mittelalter noch die Quantität von Speisen und die Vielfalt an Fleischsorten als Aushängeschild einer gut situierten Küche, so änderte sich dies im Verlauf der Frühen Neuzeit deutlich. Durch den Ausbau des internationalen Handels, vor allem durch die neuen Seewege, entdeckte man neue Nahrungs- und Genussmittel sowie Gewürze, deren Erwerb kostspielig war. Gerade im Barock verfeinerte sich die Esskultur und man legte Wert auf das Feine und Delikate beim Essen. Die Quantität wich zugunsten der Qualität der Speisen. Besondere Beliebtheit wurde dem Neuen und Außergewöhnlichen zugesprochen, das nur schwer erreichbar war; dazu zählten auch außergewöhnliche Rezepturen, vornehmlich aus Frankreich, später auch aus anderen Ländern [4]. Johanna Maria Scheibler ist 1908, als sie das letzte Kochrezept in ihr Büchlein schreibt, bereits verwitwet. Der Titel ihres letzten Rezeptes lautet „Selma’s sehr gute nicht sehr süsse Pflaumen Marmelade sehr bekömmlich für den Magen“ und stellt ein typisches Beispiel von Rezeptgut bürgerlicher Kochbücher des mittleren 19. Jahrhunderts dar [5]. Neben einem auf die Praxis ausgelegten Schreibstil, werden auch von Johanna Maria Scheibler Tipps und Ratschläge mitgegeben, die ganz auf die ordentliche Führung eines bürgerlichen Haushalts ausgelegt waren [6]. So hält sie beispielsweise im Schlussteil „Gemein Nötiges“, also allgemeine und nützliche Notizen, wie z. B. zur Entfernung von Obst- oder Weinflecken, bereit. Wann sie mit den Eintragungen in ihr Buch begonnen hat, ist nicht genau zu bestimmen, da eine Datumsangabe fehlt. Die Verwendung verschiedener Schreibfedern bei relativ gleichbleibendem Schreibduktus zeigt jedoch, dass sie es in relativ kurzer Zeit in mehreren Schüben verfasst hat. Die darinstehenden Kochrezepte wurden sowohl von Vorlagen abgeschrieben als auch selbst verfasst bzw. aus der mündlichen Tradierung heraus niedergeschrieben. Es ist durchaus möglich, dass sie Rezepte aus dem sehr bekannten Werk „Allgemeines deutsches Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen“ ihrer Verwandten Sophia Wilhelmine Scheibler (ca. 1749-1829) übernommen hat [7]. Johanna Maria Scheibler selbst lebte in Krefeld und in London, was die durchgängige Mischung von englisch- und deutschsprachigem Rezeptgut erklärt. Besonders reichhaltig sind Rezepte für Puddings, Cremes, Kuchen und Saucen. Süßspeisen generell machen knapp 30% der Rezepte aus. Gerade Cremes und Saucen zeigen den noch im ausgehenden 19. Jahrhundert vorhandenen Einfluss der französischen Esskultur [8]. Zutaten wie beispielsweise Schokolade waren zwar im 19. Jahrhundert besser verfügbar, jedoch nicht günstig und spiegeln damit noch immer den sozialen Status der Schreiberin. Reis, der bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts als „feine Speise“ nur den Wohlhabenden zugänglich war, fand im 19. Jahrhundert zunehmend Einlass in die Festspeisen der einfachen Leute [9]. Dass Johanna Maria Scheibler vielfach Reisrezepte für den Alltag kennt, zeugt davon, dass Reis für sie ein gängiges bzw. alltägliches und leicht erreichbares Nahrungsmittel war. Für einfache, auf dem Land lebende Leute waren Rezepte wie die von Johanna Maria Scheibler vielfach jedoch nicht nachkochbar, da ihnen der Zugang zu den benötigten Zutaten fehlte. Wie genau die Küche im „Roten Haus“ ausgesehen hat, lässt sich anhand des heute noch vorhandenen bzw. durch Rückkäufe erworbenen Kücheninventars relativ gut nachvollziehen. Welche Speisen und Getränke im „Roten Haus“ genau gereicht wurden, dafür gibt es nur wenige Zeugnisse, wenn auch aufgrund des Wohlstandes der Unternehmerfamilie von durchaus sehr Erlesenem und Exquisitem ausgegangen werden kann. An der Wende zum 20. Jahrhundert bezeugt das handschriftliche Kochbüchlein von Johanna Maria Scheibler ganz klar die Küche des wohlhabenden Bürgertums, zu der sie seit den Anfängen der erfolgreichen Tuchmacherfabrikation durch Johann Heinrich Scheibler gezählt werden muss. Das von Johanna Maria Scheibler abgefasste Kochbüchlein stammt aus der als Depositum übernommenen Familienbibliothek der Scheiblers, die 1963 im Zuge der Gründung der „Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus“ unter Beteiligung des Landschaftsverbandes Rheinland ins Leben gerufen wurde. Neben diesem existieren zwei weitere handschriftliche Kochbücher, deren Verfasser ungeklärt sind. Darüber hinaus sind verschiedene, gedruckte Ausgaben des im frühen 19. Jahrhundert allgemein bekannten Kochbuchs „Allgemeines deutsches Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen“ von Sophia Wilhelmine Scheibler (ca. 1749-1829) vorhanden.

|