|

[1] Bernhard von Poten: Artikel „Spaen, Alexander Freiherr von“, in: Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 34 (1892), S. 705–706, Digitale Volltext-Ausgabe in Wikisource (zuletzt aufgerufen am 28. August 2018). [2] Ursula Geisselbrecht-Capecki: Zwei Moyländer Bauherren. Alexander von Spaen und Nicolaas Johan Steengracht van Duivenvoorde, in: Stiftung Museum Schloss Moyland (Hrsg.): 700 Jahre Schloss Moyland, Bedburg-Hau 2007, S. 47. [3] Stiftung Museum Schloss Moyland (Hrsg.): 700 Jahre Schloss Moyland, Bedburg-Hau 2007, Katalog, S. 117. In den 1680er Jahren ließ Alexander von Spaen auch die evangelische Kirche in Moyland bauen, denn die eigentliche Schlosskapelle im Ostturm wurde zu dieser Zeit von den protestantischen Schlossbewohnern nicht mehr benutzt (ebd., S. 172). Nach dem Tod Alexander von Spaens verkauften seine Erben Schloss Moyland 1695 an den brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. Von dessen Enkel König Friedrich II. erwarb es 1766 Adrian Steengracht de Souburg, nachdem er 1751 vom König in den Grafenstand erhoben worden war (ebd., S. 137 u. 207). Sein Nachfahre Nicolaas Johan Steengracht van Duivenvoorde ließ im Zusammenhang mit größeren Baumaßnahmen Anfang der 1860er Jahre auch das Dach des Nordturms neugestalten und die alte Laterne entfernen. Der neue Turmhelm wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und bei der Wiederherstellung des Schlosses in den 1990er Jahren nicht rekonstruiert (ebd., S. 158 u. 180); die Schlossglocke befindet sich heute in Privatbesitz (ebd., S. 117). [4] Kirchliches Amtsblatt der Rheinprovinz Nr. 7, Düsseldorf, 4.5.1940, S. 26-27: Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplans über die Erfassung von Nichteisenmetallen. Vom 15. März 1940. Um die für eine Kriegsführung auf lange Sicht erforderliche Metallreserve zu schaffen, ordne ich an: 1) Die in Glocken aus Bronze enthaltenen Metallmengen […] sind zu erfassen und unverzüglich der deutschen Rüstungsreserve dienstbar zu machen […] Der Beauftragte für den Vierjahresplan Göring Feldmarschall. Zit. nach: Tatjana Klein: Zwangsenteignung der Kirchenglocken für die Kriegsrüstung, in: Blog des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland, Eintrag vom 1. März 2016, verfügbar unter Blog des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland (zuletzt aufgerufen am 30. August 2018). [5] Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland (ALVR), Archivberatung, Dienstregistratur 1 (1928-1946), Nr. 68, unfol., Bericht über eine Besprechung am 10. März 1942 betr. Inventarisation der abgenommenen B- und C-Glocken. [6] Ebd. [7] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 27716, Verzeichnis der im November 1944 von Kall/Eifel nach Hettstedt/Südharz verfrachteten Kirchenglocken, S. 22. [8] Max Schmid-Burgk: Zur Geschichte der Familie von Trier, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Nr. 19 (1897), Teil 2, S. 120-170. [9] ALVR, Archivberatung, Dienstregistratur 1 (1928-1946), Nr. 68, unfol., Übersicht über die Bearbeiter in den Sammellagern im Gebiet des Landeshandwerksmeisters Rheinland. [10] ALVR, Archivberatung, Dienstregistratur 1 (1928-1946), Nr. 68, unfol., Schreiben des Provinzialkonservators der Rheinprovinz an Dr. Carl Wilkes vom 28. März 1942. Dr. Carl Wilkes war ab 1952 Leiter der Archivberatungsstelle und während des Zweiten Weltkrieges auch für die Sicherung von Archivgut zuständig. [11] ALVR, Archivberatung, Dienstregistratur 1 (1928-1946), Nr. 68, unfol., Bericht über die am Freitag, den 1. Mai 1942 stattgefundene Sitzung betr. Fragen des Kunstschutzes im Kriege. [12] ALVR, Archivberatung, Dienstregistratur 1 (1928-1946), Nr. 68, unfol., Glocken-Bestandsaufnahme des Provinzialkonservators der Rheinprovinz. [13] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 27716, Verzeichnis der im November 1944 von Kall/Eifel nach Hettstedt/Südharz verfrachteten Kirchenglocken, S. 22. [14] „Die Bestände der kirchlich, kulturell und künstlerisch wertvollen Glocken in Deutschland sind derart gelichtet, daß alles getan werden muß, um die erhaltenen Reste zu schützen und zu pflegen,“ schrieb der Musikwissenschaftler, hannoveranische Oberlandeskirchenrat und Vorsitzende des Ausschusses für die Rückführung der Glocken, Dr. Christhard Mahrenholz, im April 1948 an das Office of the Religious Affairs Adviser. Vgl. ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 28271, unfol. [15] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 49279, unfol., Schreiben des Hettstedter Pfarrvikars Franzen an den Konservator Dr. Alois Weisgerber vom 5. Juli 1946. [16] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 49279, unfol., Schreiben des Landeskonservators von Sachsen-Anhalt an den Provinzialkonservator Nordrhein vom 28. März 1947. [17] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 49279, unfol., Schreiben der katholischen Kirchengemeinde in Hettstedt an Dr. Alois Weisgerber vom 28. Oktober 1947. [18] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 28271, unfol., Rundschreiben von Dr. Christhard Mahrenholz an die obersten Kirchenbehörden vom 25. Februar 1948. Die Freigabe der in Hamburg lagernden Glocken erfolgte auf Basis der Haager Landkriegsordnung („lediglich deshalb sind die Glocken nicht zu Gunsten außerdeutscher Kirchen beschlagnahmt“). [19] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 49279, unfol., Abschrift eines Schreibens des Kommissariats der Fuldaer Bischofkonferenz an die Bischöflichen Ordinariate vom 24. März 1948. [20] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 28271, unfol., Rundschreiben von Dr. Christhard Mahrenholz an alle Kirchenbehörden vom 8. April 1948. [21] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 49279, unfol., Schreiben des Reichsbahnrats Dr. Fritz Severin, ARG- Mitglied und zuständig für den Transport der Glocken, an Dr. Alois Weisgerber vom 7. Juni 1948. [22] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 28271, unfol., Rundschreiben von Dr. Christhard Mahrenholz an die obersten Kirchenbehörden vom 5. Juli 1948. [23] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 49279, unfol., Bericht des ARG über die Rückführung der Kirchenglocken, undatiert. Angesichts der „unendlichen Schwierigkeiten“ zitierte man den römischen Satirendichter Juvenal: “Difficile est satiram non scribere”. Es fällt schwer, keine Satire zu schreiben. Juvenal, saturae 1,50. [24] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 49279, unfol., Vordruck für einen Rückgabeantrag an die sowjetische Militäradministration, zu senden an den Vorsitzenden des Ausschusses für die Rückführung der Kirchenglocken, Prof. Dr. Mahrenholz in Hannover, vom 18. September 1948 [25] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 49279, unfol., Schreiben des Glockengießers Franz Schilling an das katholische Pfarramt Millingen vom 24. November 1948. [26] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland Nr. 28406, unfol., Schreiben der Transportkommission und des „Care“-Hauptlagers in Düsseldorf an Dr. Alois Weisgerber vom 15. und 16. August 1949. [27] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 49279, unfol., Schreiben des „Care“-Hauptlagers an die Transportkommission vom 27. August 1949. [28] ALVR, Bestand 980 PV, Landeskonservator Rheinland, Kunstdenkmäleraufnahme Rheinland, Nr. 28406, unfol., Schreiben des „Care“-Hauptlagers an das Evangelische Konsistorium in Düsseldorf vom 19. Oktober 1949. [29] ALVR, Bestand 980 LVR, Rheinisches Amt für Denkmalpflege/Kunstdenkmäleraufnahme der Rheinlande, Nr. 27773, unfol., Aktennotiz von Dr. Alois Weisgerber, unterzeichnet vom Leiter der Archivberatungsstelle Dr. Wilhelm Kisky vom 6. März 1951.

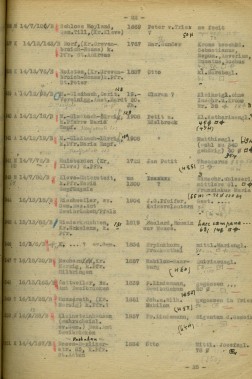

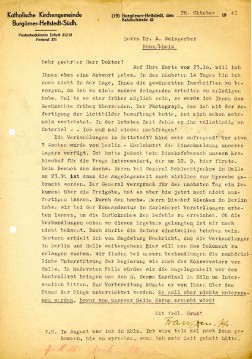

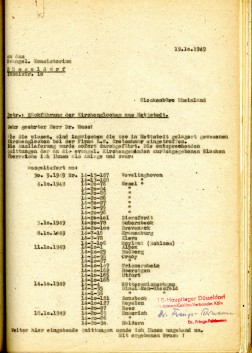

|